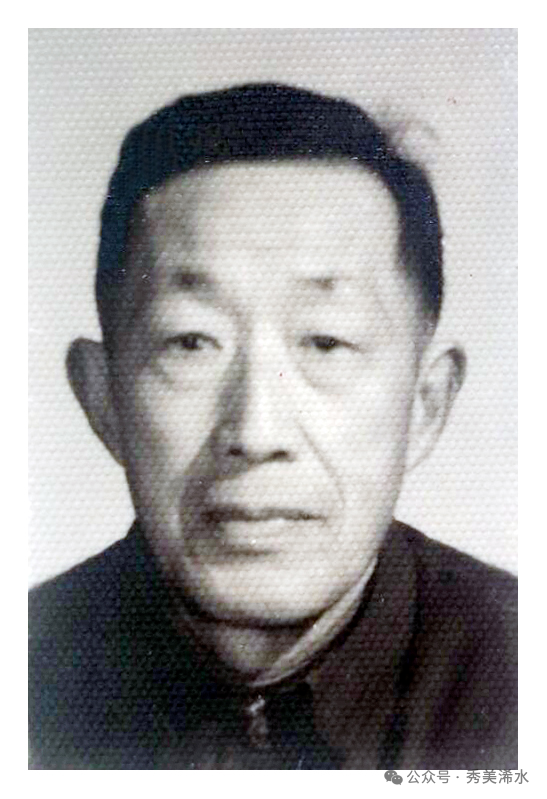

王占崧:九十三载松劲节

王占崧(1916-2008)黄梅县人。

1935年在汉口读高中时参加过“一二·九”爱国学生运动,1936年考入北平大学电机工程系。1937年12月,弃学返乡参加抗日救亡运动,1938年2月,在黄梅县抗敌后援会任战时服务团团长,同年5月加入中国共产党,随后进入湖北省委党校学习。此后,一直在黄冈地区从事统战工作和抗战斗争,曾担任黄广边工委书记、黄梅县独立四营教导员等职。新中国成立后,历任黄梅县教育科科长、黄冈专署文教局副局长,1958年春调任浠水一中校长。1962年2月和1963年6月,分别当选为浠水县第四届、第五届人民代表大会代表,并在第五届人代会上被选为县人民委员会委员;历任浠水县第二届、第三届政治协商会议常务委员,第四届、第五届委员。1984年离休后,经省委组织部批准,享受副专员级待遇,并被县委任命为浠水一中名誉校长,浠水县关心下一代协会副会长、顾问,浠水县新四军历史研究会副会长、顾问。在担任浠水一中校长期间,他始终坚持全面贯彻党的教育方针,努力促进学生德、智、体全面发展。

在德育工作方面,他十分重视青少年学生正直人格的塑造和人文精神的培养。他认为,德育工作是教育工作的一部分,也是属于意识形态工作的一部分。因此,教书就意味着教人,如果不是自觉地、全面地贯彻党的教育方针,用过硬的政治思想、良好的道德品质教育学生,有意识地培养学生成为无产阶级革命事业接班人,那就会愧对党,愧对人民、愧对学生、愧对教师的良心。因此,管教必然要管导,学生刻苦学习的干劲和坚韧不拔的毅力都来源于远大的理想,没有远大的理想就没有上进的动力,因此教育学生明确学习目的,树立远大理想,是教学中的重要一环。每当学生学习松懈、纪律松弛或学习上粗枝大叶、敷衍了事时,他就利用上课或辅导时间,进行谈话,鼓舞士气,发扬斗志,认识青年人责任,展望社会主义前程,加强爱国主义、集体主义和革命传统教育,他积极组织学生参加社会实践活动,接受社会知识教育,引导他们树立团结友爱、热爱劳动、服务人民、报效国家的思想。20世纪60年代初,他带领全校师生积极响应毛主席“向雷锋同志学习”的号召,大力开展“学雷锋、创三好”活动,使学生中的好人好事层出不穷。

在教学管理工作中,他严格遵循教学工作规律和学生认知规律,要求教师关注学生的全面发展,继承和发扬“有教无类”“因材施教”的优良教育传统,切实减轻学生课业负担,努力提高课堂教学质量;坚持学思结合、知行统一,引导学生好学善思、质疑解难,提高创造思维能力和动手实践能力,使学校的教学质量有了显著提高。1964年和1965年,浠水一中高中毕业生的升学率分别为55.6%和73.3%;1981年春,黄冈地区高中毕业班教学工作现场会在浠水一中召开,该校语文、数学、英语、物理、化学等学科教师在会上作经验交流。他认真落实“健康第一”的思想,着力提高学生体质和健康水平,严格按照规定开设学校体育卫生课,保证学生有时间参加体育锻炼,并积极组织学生开展形式多样、生动活泼的体育竞赛。他认为,体育是全面发展的一个重要组成部分,而且与教学工作密切相关,如果一个学校一个教师不重视体育,那也是管教不管导的具体表现。当发现学生埋头学习不参加体育活动时,他就讲体育的意义,并晓之以利害,他常说:“眼睛近视了,身体搞垮了,就不能当解放军,也不能适应四个现代化建设的需要。”学生写字看书姿势不端正时,他及时纠正,在教学活动中,为了保护学生视力,他要求教师上课在黑板上画图、写字都不要太小、太密,用红色粉笔打记号是可以的,但不要用红色粉笔写整段的文字,因为红色容易使学生产生视觉疲劳。由于重视了体育工作,在历届省市中学生体育比赛中,浠水一中的成绩在黄冈地区均名列前茅。1958年,浠水一中学生王雨民参加湖北省田径运动会,打破省五项全能纪录。

他不仅善于管理,长于运筹,而且博学多才,文理兼修,语、数、外无所不精。他坚持亲自带课,掌握教学的第一手材料,为了使课堂教学能达到“讲清、弄懂、学会”的要求,他抓紧备课,先通读教材,参阅有关资料,写出笔记,达到自己弄懂弄通,然后根据教材内容和学生实际,初步写出教学计划,设计每堂课的教学活动,最后在课前根据学生在预习中的反馈,修改原定计划、设计每堂课教学活动,对于知识的重点、难点以及总结规律等,他带上问题,让学生想一想、讲一讲、议一议,通过学生自主实践,师生共同归纳,再提出解决问题的方法。他要求:“不要背着学生过河,要带着学生蹚过河。”既要发挥教师的主导作用、学生的主体作用,又能调动学生的积极性。他经常到各年级教研组参加集体备课,检查教师备课笔记,与教师一起交流教学体会,反思教学得失,探讨教学方法,切磋教学艺术。

他还特别重视师生情感的沟通。他总对教师讲,师生的关系的好坏,常常影响学生的学习情绪和学习兴趣。因为青少年的特点是情感重于理智,如果学生光怕你、讨厌你也就学不好你这门学科;如果他尊敬你又喜欢你,他也会爱你教的这门学科,这可以说是“爱屋及乌”的道理吧!因此,他对学生要求严格,态度和蔼,对成绩差的学生不厌弃,对贪玩的学生不鄙视、不责骂、不讽刺,尊重青少年的人格和自尊,爱护学生的点滴进步,耐心辅导,不断鼓励,使学生乐于接近他,逐渐地对学习产生兴趣,学生有较大的进步。

他十分注意加强教师队伍建设,在政治上关心教师,在生活上帮助教师,在工作、学习上严格要求教师,强调教师要爱岗敬业、为人师表,严谨教学、精于教务,要具备人格魅力和学识魅力。在他的引领下,浠水一中涌现出徐竹虚、李炳全、彭汉卿、李清华、曹和智等一批德艺双馨、闻名遐迩的优秀教师。

他淡泊名利,生活俭朴,不居功自傲,不计较个人得失,始终保持乐观豁达、宠辱不惊的高风亮节。他知识丰富,待人随和,有学者风范和仁者襟怀,与人议事谈心,润物无声、让人如沐春雨。离休后,他仍然珍惜余年,发挥余热,继续为关心下一代工作尽心尽力,为浠水教育工作建言献策。他去世后,有一副挽联对他的一生作了如此的评述:“为革命献青春,为教育倾热血,几十年风雨多艰,矢志不渝松劲节;对公私严律己,对同志重温情,九十三载人生无悔,楷模留与史流芳。”

(搜集整理:毛楚华)