宛如

赤壁、绿杨不朽迹

——白莲镇大水桥村苏家桥史话

周清明 杨军强

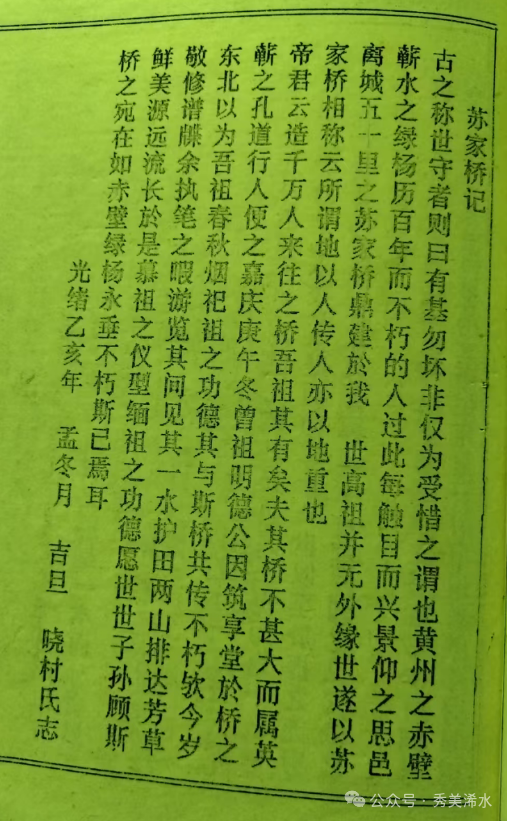

该文记述“我世高祖,并无外缘”,“在离县域五十里处”,修建了一座桥,“以苏家桥相称”,是“千万人往来之桥”,“不甚大,而属英、蕲之孔道,行人便之。”

苏氏族人深谙文化之真谛,以“三文堂”为族祠定名,视苏东坡诗词为其文化之光源亮鼎。开篇即记述“黄州之赤壁,蕲水之绿杨历百年而不朽”,“人过此每触目而兴景仰之。”接着特记“嘉庆庚午(1810年)冬,曾祖明德公筑享堂於桥之东北,以吾祖春秋烟祀之功德,其与斯桥共传不朽欤。”

作者在撰文之暇,再到桥前踏看,见其“一水护田,两山排闼,芳草鲜美,源远流长”即景抒情“慕祖之仪型,缅祖之功德,愿世世子孙,顾思桥之宛在,如赤壁、绿杨永垂不朽”。

《苏家桥记》开篇和结尾重提“赤壁”“绿杨”,显然是对苏东坡诗词文化及其历史地位的称誉,也是从文化的高度,对苏家桥的社会定位和历史意义的肯定。认定其先祖的善行义举,如同苏东坡书写黄州赤壁、蕲水绿杨桥等词一样,是永垂不朽之功德,勉励其世代子孙永予仰慕和缅怀。

《苏家桥记》中有两个方位词,一是“离县域五十里”,二是“英蕲之孔道。”对寻找桥之定位十分重要。说明苏家桥的大体方位只能是洗马镇与绿杨乡、蔡河镇与白莲镇之间的毗连处。又由于《记》文中两次出现“绿杨”,不准确品读,往往容易将人的思维引向“苏家桥”即是今绿杨乡绿杨村之故绿杨桥的误区。近年来,也确实有人这样误读错判,并撰文如此述说。甚至有人将绿杨乡绿杨村之故绿杨桥说成是苏东坡醉卧之桥。

那么,苏家桥到底在哪里?《苏家桥记》中记述了一件要事对其定位极为关键。是为春、秋祭祀,“嘉庆庚年冬,曾祖明德公筑享堂於桥之东北。”这说明苏家桥是由其居住在桥附近的苏氏先祖所建,而且在桥的东北处建有祭祀之“享堂”。这就从根本上否定了“苏家桥”就是今绿杨乡绿杨村之故绿杨桥的推论。

我们依苏氏谱文的提示,按照《苏家桥记》记述的方位,在蔡河镇和白莲镇找寻苏氏族人的居住点,先后来到了白莲镇苏家铺村和大水桥村,终于在大水桥村得到了答案。我们在白莲镇副镇长黄冬四陪同下,大水桥村村主任郭清理将我们带到了该村三组藕塘塆,告诉我们“藕塘塆居住的是苏氏宗姓人,苏家桥就在藕塘塆下的上石港上”。苏氏宗谱编修人苏启明说:“苏氏宗亲在白莲镇分居在苏家铺村和大水桥村两处,源于一个始祖,属浠水苏氏宗族的一支。苏家桥就是居住在藕塘塆的苏氏先祖修建的。这是一座由三根石条排拼起的单孔石桥。出蔡河到这里三华里,离县域走直路刚好五十里。”苏启明指着藕塘塆的后山说,这山叫祭祖山,“享堂”就建在塆尽头的一处半山腰上,正是石桥的东北方。

苏家桥处在蔡河镇至长岭岗、大岭沟、鸡鸣河等要道之上,是必经之处。大水桥村75岁的郭国刚老人说:“历史上这条路既是浠水出英山、去霍山、六安经商做生意的要道,也是读书人奔开封、上北京赶考、求功名的大道;骑马的、坐轿的、挑担的、步行的人流不断。抗日战争期间,浠水人就是走这条路,挑着甘蔗糖到霍山换食盐。”

苏家桥的兴建有200年的历史,虽然是座港桥,水不是很深,流速也不是很急。有了桥,过往行人才方便,确系万世之功德。

郭国刚老人说:“苏家桥连接的这条路,历史上有过三次扩修。一九四七年,国民党为了打共产党,将这条路加宽,以便于汽车运行,但苏家桥没有动,只是在石桥的两旁用圆木固定加宽。上世纪六十年代和七十年代,也曾两次扩改,六十年代扩改时石桥也未变动。七十年代扩改时,在石桥处置放了水泥剅管。”

如今藕塘塆前是一条水泥路,我们站立的苏家桥是一座钢筋混凝土结构的水泥桥。郭清理主任告诉我们,“水泥路是2019年兴建的,是乡村振兴的成果。苏家桥也因此旧貌变新颜。”郭国刚指着水泥桥护脚和墩基上的砌石,告诉我们“这些砌石都是当年苏家桥上的石块和石条”。古苏家桥虽然成了历史,但水泥桥依然叫“苏家桥”。

这里并非峻岭大山,而是岗形山丘,是两山对峙,形成一畈一溪,自上而下,缓缓低落。所以有上石港、中石港、下石港之分。这条港水一直流至蔡河后归入原浠河故道。苏启明指着祭祖山说“这里的山是平行对面而立,像两排士兵列队。上石港的溪流就是两山岗间承雨的汇聚。天雨时,山水入港排走,天旱时从港溪拦水灌田。祭祖山下的一垅水田,叫上石港畈。这畈水田就是靠上石港水的灌溉。”

“一水护田,两山排闼”正是苏家桥地貌的写真。加上“芳草鲜美,源远流长”的描写,进一步揭示了苏家桥的文化内涵,展示了苏氏先祖善行义举的不朽功迹。