近年来,浠水县坚持探索推进“政法+信访+N”模式,通过整合法院、检察、公安、司法、信访及行业调解力量等资源力量进驻县乡综治中心,构建起“涉法涉诉调解精准化、行业调解专业化、基层联调高效化”的全链条解纷体系,努力让群众“只进一扇门、解决烦心事”。

一、涉法涉诉调解:打通司法服务“最后一公里”

2024年9月11日上午,浠水县朴树坳村一村民徐某某因法院判决执行难,到县综治中心反映求助。县综治中心咨询了解后,迅速转交县法院办理,由县法院组织诉讼服务、执行等人员力量,第一时间组织双方进行调解。执行案件承办法官周某某与申请执行人徐某某一同和被执行人见面,经过多次协调做双方当事人工作,被执行人当场支付3000元,并承诺按月偿还余款。申请执行人主动请求免除拘留措施,法院将持续追踪财产状况,确保权益落实。双方对处理意见认可,达成调解协议。

这起涉法涉诉案件在保障法律刚性的同时,注重情理融合,引导当事人协商共赢,也是该县综治中心处理涉法涉诉案件的一个典型缩影。对涉法涉诉案件,县综治中心牵头召集责任单位(法院、检察、信访等)联合接访、协同处置,建立“登记—分流—调解—执行跟踪—反馈”流程,确保每起案件“有人管、跟到底”。

近年来,在县委政法委统筹安排下,创新推出每周三“涉法涉诉日”这一固定工作制度,由县委政法委分管领导牵头组织法院、检察院、公安、司法班子成员或业务骨干每周三在县综治中心201室开门接访,对群众反映的涉法涉诉信访事项,与群众面对面进行专业协商调解,年均受理涉法涉诉信访事项百余件,已成为群众可接受、可信赖的一个调解服务品牌。

二、行业性专业性调解:精准破解“老大难”问题

“感谢你们帮忙,赶在年前解决了我的事,心里踏实了,这下可以安心回家过年咯。”2025年1月6日上午,县“法院+工会”劳动争议人民调解委员会成功调解一起因工伤事故引起的赔偿纠纷案,成功维护了异地农民工合法权益,让他安心踏上返乡路。

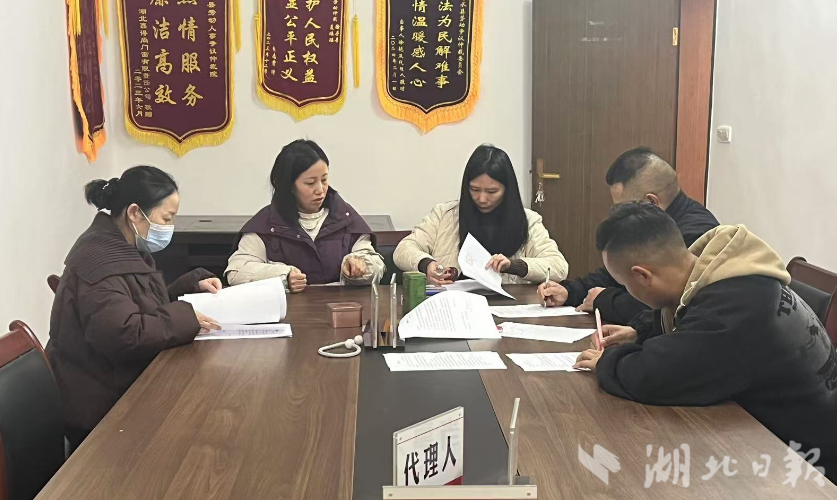

今年初,四川彝族工人俄某布某在某项目工地工伤致九级伤残,索赔未果后申请劳动仲裁。1月3日,案件转入县综治中心“法院+工会”劳动争议调解室。调解员连夜研判,3天内组织双方“面对面”释法说理,最终促成企业一次性支付11万元赔偿金,双方现场签订调解协议,县仲裁院当场出具仲裁调解书。

据悉,2024年以来,浠水县“法院+工会”劳动争议调解工作室累计受理劳动争议案138件,达成调解协议86件,为职工争取权益保障资金443.31万元。目前,该县设立了劳动争议、医患纠纷、物业纠纷、婚姻家庭纠纷等11个专业人民调解委员会,由部门骨干+行业专家等组成团队,按照随叫随驻等方式入驻县综治中心,联合受理调处化解劳动争议纠纷、医患纠纷、交通事故纠纷、婚姻家庭纠纷、物业纠纷等各类纠纷,对调解协议同步申请司法确认或仲裁背书,赋予法律强制力。

三、“1+4+N”联调联处:小矛盾不出村的“治理密码”

“硬要按老黄历的地契来断,只会越理越乱。”乡贤调解员刘某看着农田说道。洗马镇龙头山村村民张某与姜某因农田边界争执多年,始终僵持不下,洗马镇综治中心创新运用“六尺巷工作法”,邀请乡贤、老党员现场勘界说和,经过多番努力,最终双方各让一步,在争议农田中间位置重新划分了界限,签订了和解协议。

今年3月份,清泉镇黄某某与占某某因合作经营债务经济纠纷事项报警,派出所出警接处后,对该起非警务类矛盾纠纷通过一体化平台流转至属地乡镇综治中心,镇综治中心迅速组织派出所、法庭及村等联合研判,进行现场调解,最终双方达成一致调解意见,占某某当场偿还44万元,剩余15万元承诺今后每月偿还1万元,直至还清欠款,至此双方矛盾已妥善化解,后续由镇村做好回访工作。

近年来,浠水县坚持和发展新时代“枫桥经验”,大力推行乡级综治中心“1+4+N”矛盾纠纷联调联处工作机制,依托乡级综治中心平台,整合派出所、司法所、法庭、村委会等核心力量,开展矛盾纠纷线上线下联动共治、源头防范、前端化解,不断提高矛盾纠纷预防化解能力,提升群众安全感。同时,各地还积极打造了巾帼调解室、老喻说事室、焱林调解工作室、“六尺巷工作法”等一批本土化调解做法,发动乡贤、律师、网格员等社会力量参与,化解邻里家事纠纷,推动实现“小事不出村、大事不出镇”。