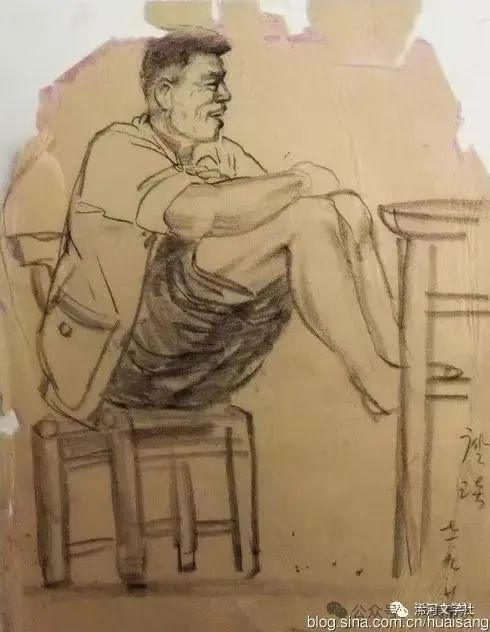

农民作家张庆和

文/夏艳平

他没上过一天学,是地道的农民,写的诗文却上了中学语文课本,还两次受到毛泽东主席接见。一代传奇:

十几年前,我以王英老师为原型,写了一部近三万字的中篇小说,叫《敬老院的塔》,发在一家大型文学期刊上。张庆和老师看了后对我说:“像,你写得太像了,王英就是那样一个人。”

作品就像自己的孩子,能得到别人的夸奖,心里自是欢喜的。待我向他表示感谢后,他笑着对我说:“哪天你也给我写一篇吧,我的故事可能更精彩呢。”当时,我跟他还不太熟,以为他跟我开玩笑,就对着他轻轻地笑了笑。过了些时日,他见到我,又旧话重提,而且,从他的表情看,不像是开玩笑。我不能光对着他笑了。我说:“你是大作家,我这水平,哪写得了你啊。”

我说的是实话。那个时候,我刚开始学写小说,是一个地道的菜鸟,加之进县城的时间不长,且性格内向,不善与人交往,县城里的事情知道得少,对一些写作的老师,也只是个脸熟。就说张庆和老师吧,我只知道,他跟王英老师一样,是闻名全国的农民作家,而且,他还是中国作协会员,写的诗上过初中语文课本,参加过全国文代会,两次受到过毛泽东主席的接见,除此之外,我就知之不多了。说到底,那个时候,张庆和老师之于我,还只是一个熟悉的陌生人。

我人笨,上班又比较忙,工作之余,偶尔写点小东西,自娱自乐,对不熟悉的人和事,我写不了,也没想着要去写。写王英老师,得益于一个契机,或者说,是一个意外,也可以说,是王英老师对我的一个恩赐。

有段时间,我被抽调到一个专班工作,专班的办公地点设在南城,与王英老师住的养老院只隔着一条马路。专班中午提供工作餐,吃完工作餐,有一段空闲,回家又有点远,我就走过马路,去了王英老师那里。王英老师孤身一人,见我去了,很是高兴,赶忙拿出新写的诗来给我看。

王英老师一生爱诗如命,虽然快八十岁的人了,可一谈起诗来,就神采飞扬,没完没了。当然,除了谈诗,他还谈他的人生,谈他的爱情。王英老师一生坎坷,有很多的故事。他的故事,在我们浠水文学圈,不说是个个耳熟能详,但没听说过的少。我也是听说过的。因而,开始的时候,我没太在意,纯粹是姑妄言之姑妄听之,可慢慢地,我的心收紧了,耳朵也不由竖了起来。

要说呢,故事也还是那些故事,听王英老师自己讲与听别人讲,感受却完全不同。别人讲得再生动,也不过一个故事而已,他自己讲呢,就不仅仅是一个故事了,那是他的生命,是他的痛与爱,悲与欢,粘扯着他的血和肉。我沉浸在他的故事中,跟着他的悲伤而悲伤,跟着他的欢笑而欢笑。这也许就是那些真正爱听歌的人,喜欢听原唱的缘故吧。

听了王英老师的讲述,我就有一种冲动,要把他的故事写出来。为了写好他的故事,那段时间,只要没有别的事情,中午吃完工作餐,我就去到他那里,跟他坐在一起,漫无目的地聊着。当然,大部分时间是他说,我听,偶尔,我也会问上一句两句的。我想把事情弄得清楚一点,特别是一些关键的细节。王英老师善讲,记忆力又好,几十年前的事情,他讲得跟昨天才发生的一样。

一个月后,我离开了那个专班,也带回了王英老师的故事。王英老师的故事,像一团酵母,在我的脑子里慢慢地发酵。发了酵的酵母,不断地膨胀,很快,我的大脑就被它胀满了。我只好将它拿出来,学着面点师傅的样子,加入面粉,还有一些佐料,再兑上适量的水,一遍又一遍地揉和。揉和好了之后,再按照我自己的想象,重塑了一个新的王英老师,也就是小说里的那个杜宇啼。

这就是我写中篇小说《敬老院的塔》的缘由。而我跟张庆和老师,从未有过什么交集,更谈不上深入的了解了,我怎么写得好他呢。

好在张庆和老师是个有名的作家,写过不少作品,后来年纪大了,不太写了,但写作是怎么回事儿,他比谁都清楚。他对我说:“不急,等你有空了,我跟你讲讲我的故事,你要是有兴趣,觉得可以写就写,如果没有兴趣,不想写也不强求,你不要有什么压力。”有了他这句话,我轻松了不少。

我的轻松,源于我的天真。后来,我才明白,张庆和老师说不急,是安慰我的,他自己呢,其实是急的,这不,没过几天,他就找到了我的办公室。

张庆和老师经历的世事多,又是文章高手,懂得铺垫,会用闲笔,一进办公室,就关心起我的创作来,问我最近写了些什么。我说,“没写,什么也没写。”他惊讶地看着我:“怎么不写呢?”我苦笑了一下,说公文材料都应付不过来呢,哪有心思写别的。他说:“也是的,搞创作要有时间,还要有好的环境。”接着,他说起了他们搞创作时的情况。

张庆和老师说:“我们那个时候搞创作呀,县里可重视了,一年要举办几次写作培训班,每次培训班,少则十几二十天,多则一两个月。我们在培训班里专心写作,东西写出来后,还有辅导老师帮忙修改、把关。如果一段时间我们没写出像样的作品来,县里要追究主管部门的责任,这样,主管部门就得加措施了。”

张庆和老师说话声音洪亮,笑声爽朗。为了证实当年领导对创作和创作者的重视,他给我讲了一个故事。这个故事就发生在他的身上。

一次,他在省里参加培训学习,中途因家里有事,就向领导请了假。那个时候,武汉到乡镇没有直达班车,到浠水县城也只有两趟定点班车。他搭乘班车回到县城时,已是半下午了,县城开往他家乡的班车已经过了点。他的家在绿杨的大山里头,离县城有六七十里路,走回去可能就下半夜了。怎么办?在万般无奈的情况下,他想到了县文教局。那个时候的文教局,既管文化,又管教育,相当于现在的文化局和教育局。县文教局有公用自行车,他想去借用一下。

见了他,办公室的同志很客气,给他倒水,让座,可当他说要借自行车时,那人却不住地摇头,说不能借,不能借。局里的两辆自行车,一辆基本上是局长专用,另一辆是局机关干部共用。局机关干部多,经常为用自行车闹矛盾,因此,局里明文规定,自行车只能用于公事,且先急后缓,严禁外借。张庆和老师虽说是有名的作家,但身份是农民,不是局里的干部,而且,他回家是私事,不符合用自行车的规定。自然,他这次没有借到自行车。

第二天,局长听人说了这事后,把办公室那个管自行车的同志骂了个狗血喷头。局长说,“张庆和是外人吗?他是我们局、我们县的台柱子啊?”

张庆和老师说到这里,忍不住哈哈大笑起来。他一笑,脸上的皱纹就像春天刚钻出泥土的蚯蚓,到处乱爬。

张庆和老师说的这个故事,我也曾听人说过,20世纪六七十年代,可以说是我们浠水文学创作的一个盛世,一个县能同时出四个在全省乃至全国有影响的农民作家,绝不是偶然的,那是创作者和辅导者共同努力的结果,更是县委、县政府及主管部门重视支持的结果。

张庆和老师还告诉我,那个时候,只要他们写出了东西,不管是诗歌是散文,还是小说,就有大报大刊抢着发表,而且都是重要版面。他们的诗文被编入中学语文课本,有的还被翻译成多国文字,向国外推介。他们还分别被全国几所著名的大学聘为客座教授,并多次受到过毛泽东等中央领导同志的接见。那个时候,他们不仅是新中国农民翻身当家作主的例证,更是浠水县一张最响亮的名片,说起他们,浠水人的心里就激动得发颤。

那个时候,他们的心也一直跟着浠水人的心一起跳动着,县里只要有什么重大的活动,准会有他们与之相配的诗文,如果没有他们的诗文,那活动就少了几分意味,也定然不那么重要了。他们像先行官一样,每次活动一开始,最先卷着铺盖上路的就是他们。他们善于在火热的战斗现场,采撷生活的浪花,他们的诗文,总能摸准浠水人的脉搏,总能摸准时代的脉搏。浠水人离不开他们的诗文,他们的诗文也总是与浠水的活动紧紧地连在一起。

浠水人是读着他们“社是山中一枝梅,我是喜鹊天上飞,喜鹊落在梅树山,石滚打来也不飞”的诗句,建起人民公社的;在农业学大寨时期,浠水人又读着他们的“山石多,占地多,赶快给我滚下坡。不,且慢着,滚也要听我发落!我要把你锤成链,我要把你锤成锁,锁住江,锁住河,锁住泥土不下坡”的诗句,开始轰轰烈烈的开山造田运动的,浠水能成为全国农业学大寨的先进典型,他们功不可没。

张庆和老师跟王英老师虽然同为时代的歌者,但由于两人性格不同,家庭背景不同,所写作品的风格也不同。王英老师追求的是情、景、理、趣、美,写作精雕细琢,作品里有时会有一些忧伤的调子,特别是写到个人身世的时候,比如他的《乡思》:朦胧归去旧山村,鸟雀无声荒祖坟。四面炊烟谁挽客,儿时缠我古萝藤。张庆和老师则不同,他追求的是自然天成,所写诗文,大多是即兴创作,一气呵成,比如他的《题东江水库渡漕》:遥望东江不见江,只见巨龙腾天上。一口吸进东江水,化作甘霖润八方。

这样的两个人,所讲故事的调子自然也是不同的。王英老师讲的故事,多是哀婉忧伤的,张庆和老师讲的故事,除了哀婉忧伤,更多的是浪漫,甚至还有些传奇。比如,他经常跟人讲他当年参加全国文代会的故事。他说,那天听说毛泽东主席要出席会议,与会的代表都很激动,不停地昂起头来向四下里张望,他也一样。当看到毛泽东主席满面笑容、挥着手缓步进入会场时,他心潮澎湃,四句诗岩浆一样,从他的胸膛里迸发出来:只听鼓掌如鞭响,只见满园闪红光,只见人人都在望,头上升起红太阳。第二天,“头上升起红太阳”就成了《北京日报》头版头条粗大的黑体字通栏标题。

要说呢,按照世俗的标准,张庆和老师的人生,算不上幸福。当年,县里为了保持四大农民作家的农民身份,没让他们进入体制内。大集体时,每年让他们顶一个水利工指标,日子还过得去,农村实行生产责任制后,没有水利工指标可顶了,生活就成了问题。特别是上了年纪后,身体又有病痛,没有退休金,没有医保,日子的艰难可想而知。后来,县里考虑到他们的实际情况,每月给了他们一定的生活补助,日子才勉强过得下去。他的家庭和婚姻,也说不上美满。第一任妻子,跟他生育了一儿一女,儿子有智障。他们苦熬至中年,日子慢慢有些起色,她却得病去世了;第二任妻子跟他过了十来年,也因病先他而去;到了晚年,他又找了第三任妻子。就是这样一些经历,他讲出来,却浪漫得让人羡慕,甚至嫉妒。

当然,他给我讲他的爱情故事,是后来的事。第一次在我的办公室,他还有些“端着”,毕竟,我们还不太熟,论年龄,他是长辈;论写作,他是老师。所以,他只讲他的创作,讲一些正儿八经的事情。后来,我们熟络了,他才把“架子”放了下来。有一次,他跟我说:“我找爱人都有故事呢。”我惊讶地看着他,问:“很浪漫吧?”他笑笑说:“当然,保证你爱听。”我说,“我最爱听浪漫的爱情故事。”他来了兴趣,说,“那我就讲给你听听。”

他把他找三任妻子的故事都讲给我听了。相比较,我觉得,找第一任妻子的故事稍稍平常了些,在此,我只转述后面两个故事。

一天上午,张庆和老师去外地办事,走到一个田畈时,看到一个女人坐在田埂上放声大哭。女人凄惨的哭声,牵住了张庆和老师。当时正是“双抢”大忙季节,农民都在忙着割谷插秧,这个女人为什么哭得这么伤心?他不由自主地向田埂走去,走到了那个女人面前。

女人身边,放着一把锄头,衣服上、脸上、甚至头发上,都沾满了泥浆和汗水。张庆和老师问女人遇到了什么难处,问了几遍,女人都不理他。张庆和老师很有耐心,说:“这位大嫂,光哭也解决不了问题,你有什么难处跟我说说吧,兴许我能帮你呢。”女人看了他一眼,说:“大哥,你走吧,我的难处比天大,你帮不了。”张庆和老师说,“你说说看,我就算帮不了,也可以给你出出主意、想想办法呀。”女人被他的真诚感动了,便把自己的难处跟他说了。

年前,女人的男人因病去世了。没有了男人,家里就没有了顶梁柱,而孩子又小,一家的负担全压在了她一个人身上,她有点承受不起。可屋漏偏逢连夜雨,“双抢”之前,家里的一头牛又突然死了。没有了耕牛,犁田就成了问题,她只能一锄一锄地挖,挖了两天,一丘田还没挖一半。她越挖越累,越挖越觉得没有希望,手上的血泡破了,泥水一浸,钻心的痛。她想去寻死,又怕自己死了,儿女没人管。所以,坐在这里向天哭诉。

听了女人的述说,张庆和老师笑了,说:“这才多大个事儿啊,我能帮你,你等着。”说完,转身走了,没过多大工夫,又牵着一条牛回来了。张庆和老师二话不说,把鞋一脱,裤腿一卷,就赶着牛下田了。

张庆和老师会写诗文,更是一个种田的老把式,犁耙耖錾,样样皆能。他把手中鞭子一扬,牛就按照他的旨意,行走起来。很快,那丘田被他盘得像镜子一样的平展了。田盘好后,他起身去田边抽了一支烟,抽完烟,又跟女人一起,把秧给插了下去。

他帮了女人的忙,并解开了女人的心结,女人很感激,一定要他去家里吃晚饭。女人炒了几道小菜,还拿出一壶酒来,陪着他喝。两人边喝边聊,边聊边喝,越聊越投机,越聊心越近。没过多久,一个没有妻子、一个没有男人的两个人就结合在了一起。

听完这个故事,我半天没说话,只看着他笑。他问:“你笑什么?”我说:“你编的吧?”他说,“怎么会是编的?”我说,“这也太戏剧化了呀。”他也笑了,说,“世上有,戏上才有嘛,戏也是从生活中来的呀。这个你都不相信,那我找现在这个老伴的故事,你可能更不会相信了。”我说:“你讲吧,我分辨得出真假。”

张庆和老师的第三任妻子,也是个苦命人,四十多岁时死了丈夫,女儿出嫁后,她就带着十多岁的儿子来到了县城。一个快五十岁的女人,又没什么手艺,打工没人要,到了县城,只能靠捡破烂卖钱。捡破烂卖不了多少钱,她就样样节约,租房自然是拣最便宜的租。她租的房,在河堤边,很简陋,也很偏僻。一天深夜,两个小混混撬门而入,问她要钱。女人没有钱,小混混说,没钱就把她儿子杀了。当时,她尚未成年的儿子,在床上睡得正香呢。女人吓不过,就慌慌地出了门,找邻居借了五十块钱,给了两个小混混。

自此后,女人不敢在那里住了,就想着找一个热闹的地方租房。在寻找房屋的过程中,她认识了张庆和老师。张庆和老师当时也在那附近租房住。古道热肠的张庆和老师,主动帮她找了一处热闹、租金也比较便宜的房子。搬家那天,见她家老式木床上的床扎坏了,张庆和老师就回到绿杨老家,砍来几棵老楠竹,自己动手,帮她新做了一铺床扎。

女人在县城住定后,结识的人多了,就有热心人给她介绍老伴。其中一个是退休干部。两人接触后,那名退休干部对女人别的都满意,就是嫌她是个捡破烂的。他对女人说:“你再不要捡破烂了。”可女人捡了十几年的破烂,见了破烂不捡,心里难受。再说,他们还没正式结合,不捡破烂,她靠什么维持生计?

一天,张庆和老师在河边散步,碰上了女人。女人见了他,就冲他质问:“捡破烂犯法吗?”张庆和老师被女人问得有些糊涂了,不知怎样回答。他担心女人出了问题,但看着又不像,只好以问作答,说,“不、不犯法啊,捡破烂犯什么法?”女人说:“不犯法,那他凭什么看不起我?狗东西!”

张庆和老师有些明白了,就宽慰她说:“捡破烂好啊,弯腰就是钱,捡起就是宝。”女人一怔。怔过一会儿,又眯起眼睛看着张庆和老师。女人说,“你说什么?你再说给我听听。”张庆和老师就笑着把那话重新说了一遍。女人问,“你真是这样想的?”张庆和老师说,“事实就是这样呀,你每天捡的破烂,不都换成钱了吗?可惜,这世上有些人不识宝啊。”

女人的眼睛一下子睁大了。她用大大的眼睛看着张庆和老师,看了一会儿,突然弯下腰去,挑起身旁的两大袋破烂,一阵风似的走了。

过了两天,女人又找到张庆和老师。女人说:“我跟他散了。狗东西,不就是有几个臭钱吗,有什么了不起,他看不起我,我还看不起他呢。”张庆和老师问女人,为什么看不起他。女人说,“一个俗人,眼里除了钱没有别的,跟这样的人过日子,心烦。”

张庆和老师被女人的话逗笑了,顺口问:“那你想找个什么样的人?”女人说,“就你这样的!”女人的回答,直截了当,把张庆和老师闹了个大红脸。他摇着头说,“莫开这样的玩笑,我七十多岁的人了。”

女人说:“我也五十多岁了。”

张庆和老师说:“不行,不行的,我老了,又没有退休金,财政每个月一千多块钱的补贴,养不活人的。”女人说:“你放心,我不要你养,我会捡破烂,还会擦皮鞋,我能挣钱。只要你点个头,我就来给你做饭洗衣,照顾你一辈子。”

这太让张庆和老师意外了。他愣怔半天,不知怎样回答女人。理智告诉他,他俩年龄相差二十多岁,不太合适,再说,他也没有再找老伴的打算,可如果当场拒绝,肯定会伤了女人的自尊,像她这样的人,把自尊看得比什么都重要。

张庆和老师想了想,对女人说:“谢谢你这样信任我,可这是关系到你后半辈子幸福的大事,你还是好好考虑一下吧,不急,等你考虑好了再说。”女人说,“我早考虑好了,不然,我不会来找你。”

张庆和老师惊讶地看着女人,不知说什么好。女人问:“你是不是也像那个狗东西一样,嫌我是个捡破烂的?”张庆和老师说,“不,不,我怎么会嫌你捡破烂呢?捡破烂不丢人,也不比人矮半分。你是个好女人,哪个男人得到你,那是他前世修来的福。”

听了张庆和老师的话,女人脸上泛起了一层潮红,人也变得扭捏起来,刚才那灼人的目光,顷刻间像蒙上了一层雨雾,变得迷离而躲闪了。

“这是一个好女人!”看到变化后的女人,张庆和老师的心动了一下。但他仍控制着自己的情绪,轻声问女人,“有钱的退休干部你都不要,为何要找我这个穷老头子?”女人说,“因为你跟他不一样。”

“我跟他不一样?我跟他有什么不一样?”张庆和老师疑惑地看着女人。女人说:“你是一个作家,是一个有知识的人,说话也好听些。”

张庆和老师讲完这个故事,老脸红红的,眼睛里闪着光。我定定地看着他,没有笑。他以为我不相信,就强调说:“这次我没有编。”我说:“我没说你编呀。”他说,“这次我真的没有编。”看着他那较真的样子,我忍不住哈哈大笑起来。

张庆和老师是个爱脸面的人,平时跟人讲的,多是自己过五关斩六将的故事,败走麦城的故事,他是不会跟人讲的。我知道,他讲的这些故事里面,肯定有些虚构的成分,特别是一些细节,但主体应该是真实的。一个快八十岁的老人,跟一个后生晚辈,讲自己的爱情故事,而且讲得这样具体而生动,无非是想激起我的写作兴趣,让我像写王英老师那样,把他的故事写出来。他跟王英老师同为浠水四大农民作家,经常在一起学习,在一起写作,几十年下来,建立了深厚的感情。王英老师孤身一人过日子,他怕他寂寞,逢年过节,总要让子女去王英老师家中看望;王英老师病了,他让老伴炖好排骨汤给他端过去。但同为写作者,有时也难免互相较劲,互不服输,特别是到了晚年后。

有一次,县里召开创作座谈会,张庆和老师先发言。难得有这样的机会,一拿起话筒,他就没完没了,讲他的创作,讲他在北京参加文代会、在武汉的大学讲课、在杂志社当编辑的一些情况。他正讲得兴起,王英老师说话了。王英老师说:“老张呃,你一个人老讲那些现话,有什么意思,也留点时间让别人讲一下呀。”张庆和老师扭头看了看身边坐着的王英老师,虽意犹未尽,但还是草草地收了场,把话筒轻轻地放在了桌子上。他一放下话筒,王英老师就抢了过去。王英老师讲起来,也是没完没了,而且,讲的也全是他的那些高光时刻。张庆和老师心里就有点不舒服:“你说我讲现话,你比我讲的还多呢。”

张庆和老师的故事很多,也很感人,他想我帮他写出来,我也想帮他写出来,可不知为什么,总找不着调儿,没法将它们揉捏在一起,使之成为一个整体,变成一部文学作品。对此,我很痛苦。我想对他说,我写作能力不行,写不了他的故事,但又说不出口。一来,我也是个爱面子的人;二来,我怕他问我,“你写王英是怎么写出来的。”他若这样问,我该怎么回答呢。我只能将其归咎于缘分。这就像谈恋爱,看着很合适的两个人,可怎么努力,就是走不到一块儿去。写作跟谈恋爱差不多,可能也需要缘分,有些东西,不是你想写就能写得好的。

话虽这样说,可我还是觉得,很对不起张庆和老师。他不愧是一个仁厚的长者,从没因我没写出他的故事而怪罪于我,相反,他还多次向县领导建议,给我调换工作,让我有时间创作。虽然最终没能如愿,那份情我永远铭记着。

张庆和老师已仙逝多年,此前,我也尝试着将他的故事,写进不同的小说里。比如,我将他找第三任妻子的故事,写进了一个短篇小说,还有,我把他年轻时的一个恋爱故事,写进了一个中篇小说,效果都还不错。可这些,都不能减轻我对他的愧意,所以,在这个寒冷的夜晚,我零零碎碎地写下了这些文字,算是对他的一个交代,也表示一份敬意,日后,如果有机会,我还会写他的故事。我想让后人知道,浠水曾经出了这样一位农民作家,他是一个传奇。