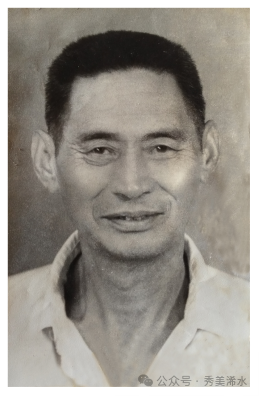

语文名师——李清华

教学有方

李清华敏而好学,博览群书,具有深厚的文化底蕴,加之勤于钻研,善于探究,因此对中学语文教学有着高屋建瓴的理解和灵活自如的把握,并在教学实践中逐步形成了“强化读写,注重精实”的风格。当年分管教学工作的姚甫候在总结中是这样评价李清华的。

“李清华在语文教学方面有五个特点:

一、他备课深入细致。备课除了备课文,还要备教法、备学生,注意根据教材内容和学生实际,设计出新颖独到的教学方案,以便于学生在有限的课堂时间内掌握知识点,提高语文水平。

二、他讲课引人入胜。在课堂教学中,纵横捭阖,收放自如,由浅入深,环环相扣,充满灵动的神韵。教学语言简洁生动,新鲜明快,抑扬顿挫,声情并茂,让学生在轻松自由的教学环境中领悟到语言的魅力,感受到文化的浸染。

三、他批改作业画龙点睛。不只是改正学生在字、词、句、章方面的错误,还要设疑问难,激发学生的创新思维;对学生作业中的亮点,给予鼓励和肯定的评语,激发学生的发展潜能。

四、他辅导学生循循善诱。对学生高度负责,尊重差异,因人施教,他对学习基础差的学生不嫌弃、不放弃,经常利用课余时间“见缝插针”,耐心辅导,积极鼓励。通过诱导、思辨,调动学生的学习积极性,启发学生的积极思维,促进学习成绩的提高。

五、他读写训练紧密结合。在要求学生背诵教材中的名篇佳作或优美段落的前提下,引导他们广泛阅读课外优秀书籍,积累语言,沉淀思想,并鼓励学生观察世态物貌,运用阅读书籍时所积累的语言文字,写出真实感受和独立见解,培养学生的读书能力和写作能力。”

译注有准

1979年秋,全国各条战线百废待兴,尤其是教育战线的问题最为突出,各地中小学校,没有教学目的、没有教学大纲、没有教学内容,连最基本的教材都没有,整天以报纸当课本度日。

这时身为浠水一中语文教研组的大组长(即初中语文教研组加上高中语文教研组)的李清华心里异常着急,担心荒废了学生们的学业。在没有教学大纲,没有参考资料的情况下,他组织几位文化功底深厚且认真负责的教师编写校本教材,具体内容选自历史流传的名篇。但是这类典籍在“文革”中被当成旧文化被烧毁,李清华凭着自己的记忆,从幼时读的书中回忆一些成语故事、名人、名言、历史名篇作为基础,加上幸存的片段资料进行收集整理准备编辑成册。

接着又一个问题出现了,青年老师对文言文基本把握不住,不好解释,学生学起来很吃力,把它当成第二外语。李清华亲自动手,对每篇古文进行译注,从政治思想、基本内容,做到字斟句酌,无误后交给教师当教材用。

全书共精选从先秦到晚清各个时期文学作品的片段共250则,每则的思想内容都有一定的现实意义,均可供学生借鉴。全书包括学习类、操行类、举才类、法制类、政治类、经济类、科学类、军事类等。这本书印刷成册后发给全县中小学语文教师,各学段均可从中选择适当的片段当教材使用,很受师生的欢迎。他当时教高二语文就选用书中的名篇。如:

水陆草木之花,可爱者甚蕃①。晋陶渊明独爱菊②。自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染③,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植④,可远观而不可亵玩焉⑤。予谓菊,花之隐逸者也⑥;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

[注释]

①蕃:繁多。②陶渊明:晋诗人。③之:无意义。起舒缓语气作用。④亭亭:直立样子。⑤亵玩:轻慢。焉:代词,它。⑥隐逸:指隐居之士。

[译文]

水里,陆上各种草木的花,值得喜爱的很多。晋朝陶渊明独独喜爱菊花。从唐朝以来,一般人很喜爱牡丹花。我独独喜爱莲花。莲从污泥中出来可是不沾染,经过清水洗涤却不娇艳,莲梗中间空面直,无藤蔓延,无枝节,它的香味越远越清香,它直立着又洁净又端庄,只可远望而不可轻慢玩弄。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵人啊!莲花是花中品德高尚的人了。唉!爱好菊花,从陶渊明以后很少听说过,爱好莲花的,与我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱好,当然很多了。

做人有则

因此,他被县政府评为“模范教师”。暑假期间,还享受有突出贡献的教师待遇,到庐山休养8天。1985年11月,他身体不适,上医院检查,结论是“癌症”。学校便将他送到县医院治疗,后转到武汉肿瘤医院。在武汉住院治疗期间,民盟湖北省委机关领导到病床前慰问(他是1984年7月加入民盟)。

1986年10月,他在生命垂危之际给4个孩子留下遗嘱,其中有两条是这样:一是死后一切葬事从简,不得举行追悼会,二是必须火化。

1986年12月24日,他在浠水一中逝世,享年64岁。他逝世后,时任县委副书记的谢选卿带领相关单位的负责同志一行16人到榻前向遗体告别,并向亲属表示慰问。

时隔20多年后,他的学生刘炳成在编写《浠水县教育志》清理档案时,发现了李清华生前在他的总结中留下一副没有下文的上联:

“一领青衫,半肩行李,几本残书,三间破屋,三十五个春秋,老夫子如此而已”。

李清华要求时任浠水一中教导主任的胡绍先对下联。胡绍先没对上下联,便以一诗答曰:

“一领青衫藏铁骨,半肩行李为轻装。

残书几本人争读,破屋三间德馨香”。

刘炳成便对出下联:

“十年白壁,满腹经纶,五车学富,八斗高才,八千六百弟子,好先生这般足焉”。