克已奉公好管家

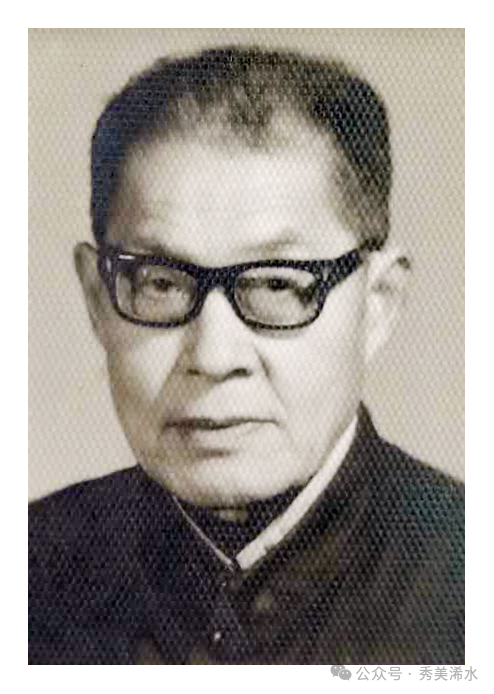

胡必烈(1910—1994)团风县人,幼年时期随父在浠水生活,先后在浠水、黄州、武汉等地念完小学、初中,1932年毕业于武昌私立博文中学。毕业后在浠水县立第二小学任教,抗战时期随省立联中西迁宣思、建始等学校任教务员、英文教员。1942年回浠水,先后在朱店乡中心小学、县立初级中学、简易师范学校任教员、部主任、教务主任等职。1949年9月任浠水一中教员、总务主任,1972年1月浠水师范恢复办学,调任浠水师范总务主任、名誉校长,1983年73岁退休。

1952年教育事业正处在快速发展的关键时期,胡必烈调任浠水一中总务主任。这年,浠水一中由12个教学班猛增至32个教学班,学生增至1500人,同时从全县其他学校选调29名教师来校任教。由于学校师生人数急剧增加,原有的教室、宿舍难以满足教学和生活的需要,部分师生只好暂时到距离学校约两公里的南岳庙去上课和住宿。要把原来的庙宇改造成为适合学生学习和居住的教室和寝室,要移墙隔屋、筹置桌椅板凳和床铺,这一切都需要在短期内完成。这是一项十分繁重、复杂的工程。在这种情况下,胡必烈积极承担起南岳庙的改造工程和教学设施、设备的筹置任务。在学校党组织的领导下,胡必烈组织开展“增产节约、艰苦建校”活动,调动师生的积极性,利用课余和劳动时间,印土砖、运青瓦、打小工、做杂活。仅用半年时间,建起了2幢平房、6间教室,修缮了数间寝室,全校师生终于能集中到一处学习、生活。

50年代末、60年代初,国家遭遇到“四年三灾”,粮食供应严重不足。胡必烈组织全校师生利用课余和劳动时间,开荒种地,开展“生产自救”,抗击自然灾害,生产出大量蔬菜和瓜果,有效解决了师生的吃饭问题,保证了学校正常的教育教学顺利地进行。

胡必烈还特别关心一些家庭特别困难的学生。想方设法尽量解决这些学生的实际困难,在不违反原则的基础上,组织安排他们利用寒暑假留校搞勤工俭学。如看管校园、浇灌花木、种蔬菜、做小工、清理校产、登记校具、调整布置寝教室的用具等力所能及的校务劳动,学校付给他们适当劳务费。这样,既节省了外请人工的费用,又解决了部分贫困学生的学费、书本费和生活用费,还保证了假期内的学校安全。他十分关注这些贫困生的学习状况和心理健康。常常和这些学生一起劳动,了解他们的学习和生活情况,教育他们要认真读书,帮助他们树立起正确的劳动观和学习观。他常对这些学生说:劳动不丢人,劳动所得是应该的,不劳而获才是最可耻的。教育他们“要大大方方地劳动,勤勤勉勉地读书,理直气壮地做事,挺起腰板地做人。”至今,得到过他的帮助,领受过他的教益的学生,十分感念他当年的教育和帮助,成就了他们现在的业绩。

1972年初,胡必烈被调任浠水师范总务主任。这时浠水师范刚刚恢复招生,后勤管理工作十分繁杂。中等师范学校跟一般中学的体制不同,培养目标也不同,当然,后勤管理也要随之而变。他白天与师生们生活、学习在一起,及时了解、听取师生们的意见和建议,晚上认真思谋具体的工作方式或方法;认真分析师范学校和一般中学在后勤管理上的相同点和不同点,并以此为据,编制出具体的工作方案。因此,在较短的时间内就适应了师范学校后勤管理工作。

胡必烈深知,学校后勤管理的每一项具体工作,都是一门科学,要把它做好,不懂行是不行的。为了办好食堂,他起早贪黑地和后勤职工一起喂过猪、种过菜;也和厨房师傅一起发过面、做过馍、称过米、煮过饭。他钻研烹调技术和营养学,开办烹调讲习班。他还组织食堂司务长和厨房师傅一起,研究一周公布一次的主食搭配和菜谱,要求七天的花样各不相同。他特别要求,严格按师生的粮食供应指标和膳食费标准,足量足额地提供给师生。宁可稍有超出,不可过度节余。为此,胡必烈还真没有少对食堂的随机检查:用了多少面,做了多少馍;下了多少米,煮出多少饭;买了多少菜,用了多少钱。对这些,不是简单地问一问,而要亲自称一称、量一量、算一算。由于他的一贯坚持和严格把关,师范食堂办成了不仅受师生欢迎的食堂,还办成了全县各机关食堂学习的典范。

办食堂如此,搞基建亦如此。他善于精打细算,为学校用好每一分钱。1979年,浠水师范兴建一栋二层的办公楼,他依山就势,因地制宜,采用室外天桥代替室内楼梯的设计方案。既扩大了24平方米的室内使用面积,又巧妙地把楼下开会议事、人员办公,与楼上的图书阅览,两个不同性质的功能区分隔开来,互不相扰。在结构设计上,把承重处做“二四墙”,非承重处做“一二墙”,既减少了用砖量,又保证了工程质量,还为学校节约了6000多元的建设资金。他还亲自设计,并组织施工了一栋三层的学生宿舍楼,依山就势,以室外台阶代替室内楼梯。既扩大了使用面积,又节约了建设资金。因此他被学校师生誉称 “土木工程师”。他还多次为兄弟学校设计教学楼、学生宿舍,主动参加浠水二中建校工作,有时夜晚还坚守在工地上。

胡必烈一向严于律己,宽厚待人。他为浠水师范相继盖了四栋教职工宿舍楼,可他还是坚持住在老旧的平房里。大家都说他是“钱物场中硬挺人”。步入古稀之年后,虽然身患多种疾病,仍保持他的老习惯,遇事自己先动手,起早睡晚日夜干。坚持为学校、为社会多做一些事情。

1983年9月,胡必烈经个人申请,由组织批准,光荣退休了。人退休了,可他的心仍然想着为学校、为社会多做一些工作,于是,他走遍了全县中小学校,与各学校负责后勤工作的同志交流心得,总结经验,并精心撰写成《关于走访全县部分中学后勤工作的汇报》。其中“关于如何办好农村中学食堂和搞好勤工俭学”部分,受到省教育厅的高度重视,并推荐给《湖北教育》杂志,在1984年第6期上刊载。为配合学校开展“一无两有”活动,他又结合自己长期工作的经验,撰写了《农村中小学基建常识》一书,受到全县中小学校的欢迎,并获教育部好评。他以其几十年学校后勤管理工作的经验和心得体会,结合现代教育的发展趋势,花了3年时间,撰写出《中等学校后勤管理》一书,并于1989年6月由湖北教育出版社出版发刊。

“爱党爱国,诚实守信,踏实肯干,追求进步”。这是胡必烈的人生追求和生活准则,竭尽所能地服务学校、贡献社会。因此,他得到了社会的认同和褒奖。1956年12月他当选为浠水县第二届人大代表。1959年被评为浠水教育战线的红旗,同年12月列席政协湖北省第三届第五次会议,集体受到毛泽东主席、周恩来总理的亲切接见。1962年、1963年、1978年分别当选为浠水县第四届、第五届、第六届、第七届委员会委员、常委。1979年被评为黄冈地区宣教战线劳动模范。他积极参加社会活动,不断加深对党的认识,历经20多年的考验,于1980年4月古稀之年被组织批准为中国共产党预备党员,1981年4月按期转为中国共产党正式党员,同年被评为全县模范党员。1983年12月出席省教育战线先进工作者代表大会。1986年9月被评为全省教育系统劳动模范。

(搜集整理:宋耐苦)