浠水义渡简况

浠水有东西走向的巴河、浠河、蕲河三大水系纵贯全境,渡口是解决通行的主要方式之一。为了各渡口的持续、稳定发展,筹措资金,设立义渡。到了清末,浠水的各处渡口基本是义渡。例如:

东门河渡:由贡生李筹贞妻詹氏、监生周廷豫、方安栋等捐田五十三石建立义渡基金;

下河渡:由程白受等二十多人先后捐田课八十多石建立义渡基金;

裴家河响锣渡:由庠生徐三余、潘晏捐田课七石五斗建立义渡基金;

蔡家河渡:由邑人郭笃生捐田课八十二石建立义渡基金;

望天湖渡:由监生周志睿捐田课十五石设渡船一只;

龙家渡:由监生何元鳌捐田课五十四石造船招渡夫并建涼亭一所;

上巴河渡:由贡生卢经邦、卢文称捐田课九十九石建立义渡基;

西阳河渡:由监生李本时捐田课六十石建立义渡基金;

石门潭渡:由里人何席聘妻捐田课五十石建立义渡基金;

凤凰潭枫香渡:由里人何大益妻捐田课六十石建立义渡基金......

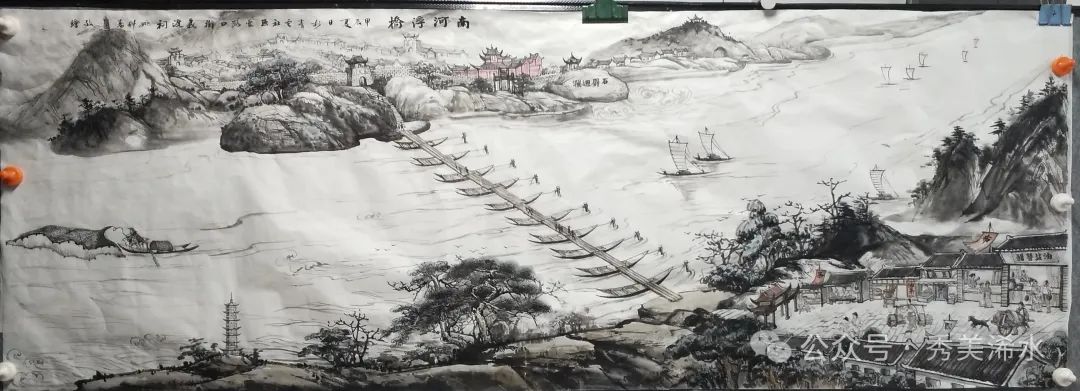

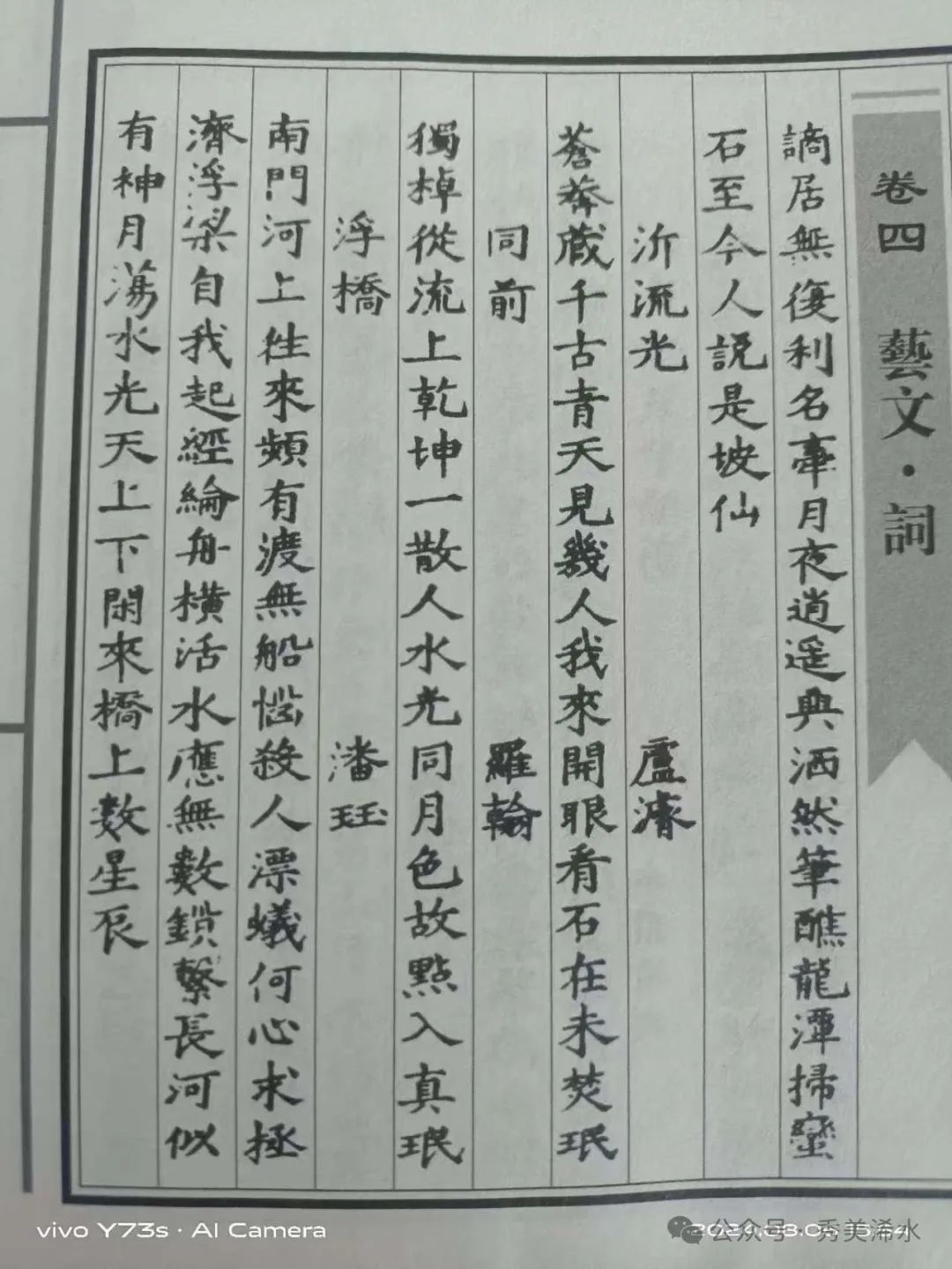

南河浮桥

▲浠河南岸浮桥

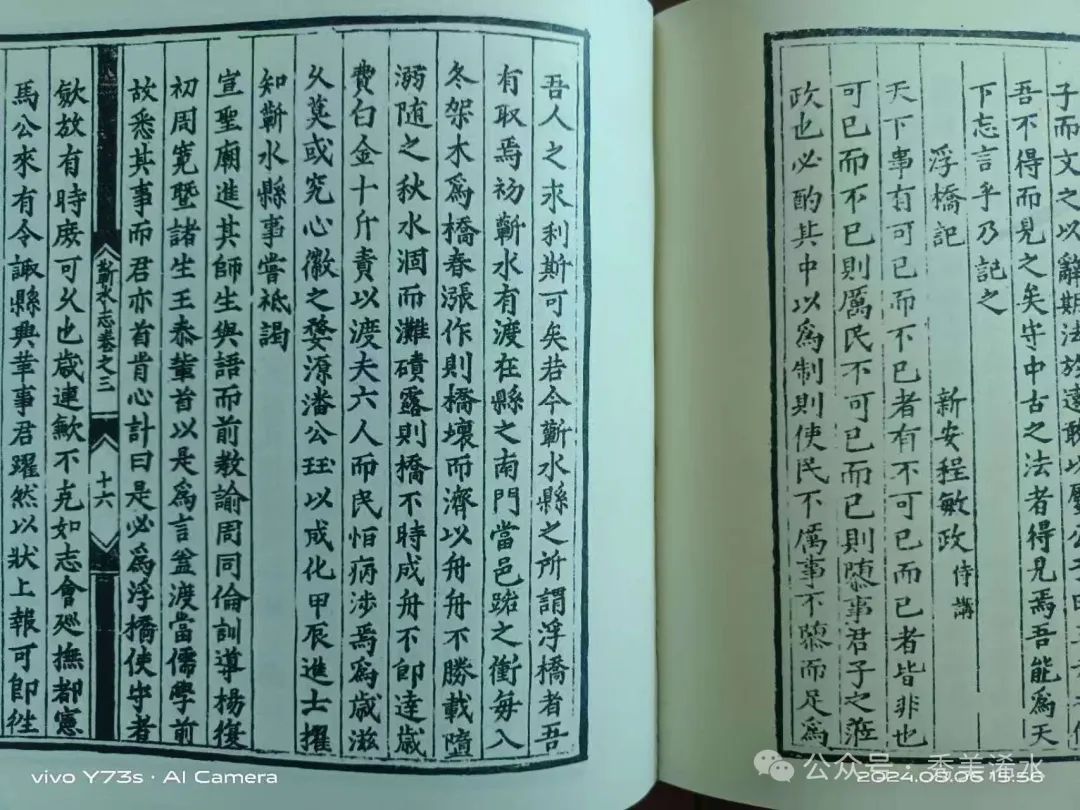

明成化末,安徽婺源进士潘珏出任蕲水知县。潘在弘治元年(1488)阴历七月开始在南河架桥,到十月建成。潘珏所建之桥,是以铁桩系船作墩、舟上架木板相连接作桥面建成的,是为浮桥。

桥建好后,潘珏请了他的老师、翰林院大学士程敏政为之作记,自己也赋诗一首作为纪念。

后历任知县都对此桥有过维护。明崇祯辛巳年(1641),知县龚鼎孳对其进行了最后一次维护并赐名永济桥。崇祯癸未年(1643)此桥毁于张献忠起义。

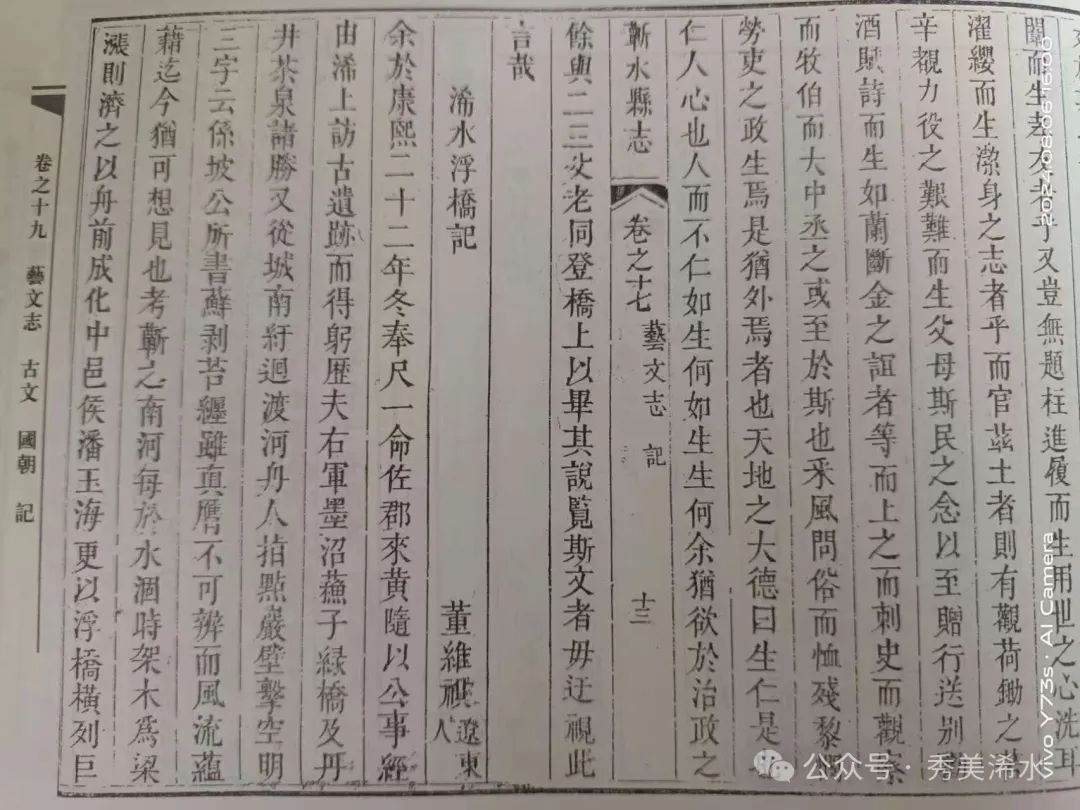

清朝顺治年间,知县刘佑通过浠川大儒黄正色发起募捐,重修了此桥。后历任知县都有维护,其中董维祺留有碑记。清代浮桥毁于太平军起义。

南河义渡与罗公祠

清代顺治年间,邑人罗一龙一子早夭,遂意在南河设立义渡。他用银一百六十七两,置邑宦缪师岭田课一百五十三石,捐入此渡。岁给津夫食谷一百二十石,余为修桥添船之费。邑令刘佑、李长敏给额旌其闾,后因田主索补构成诉讼,邑人徐信卿等倡募士民出加补银七十余两,诉讼得以平息。又请知县郭廷弼、洪理顺将本田正米六石七斗八升摊派五乡花戸分任,遂垂久远。南门河义渡基金一直由民间推荐的贤能之士管理,其中陈士周管理三十多年,由于管理有方,经营得法,他利用积余资金增购田课五十多石。知县叶为舟以“好善不倦”旌奖于他。

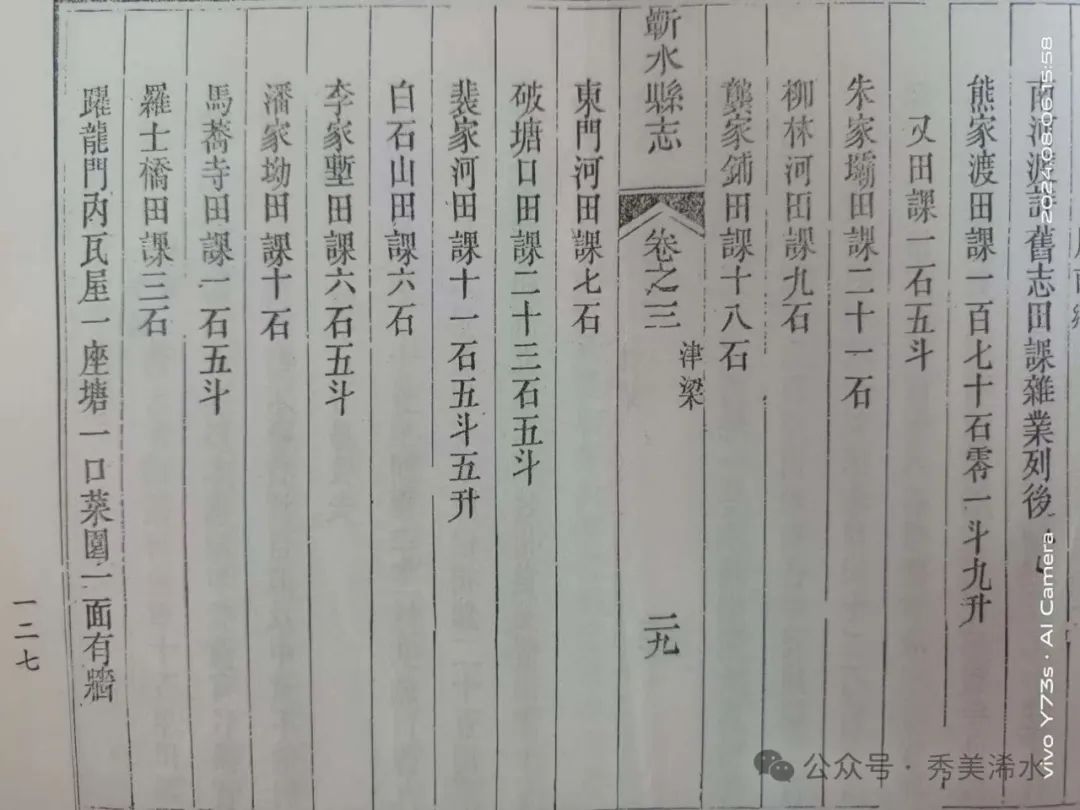

到清末,南门义渡基金为全县各渡口之最。其主要资产是:

熊家渡田课一百七十石零一斗九升,又田课一石五斗;

朱家坝田课二十一石;

柳林河田课九石;

龚家铺田课十八石;

东门河田课七石;

破塘口田课二十三石五斗;

裴家河田课十一石五斗五升;

白石山田课六石;

李家堑田课六石五斗;

潘家坳田课十石;

马旧寺田课一石五斗;

罗士桥田课三石;

跃龙门内瓦屋一座,塘一口,菜园一面,有墙;

跃龙门外祠基一镇;

南门外坐河饼铺一镇,又坐河地基一面;

新铺空基三面;

云路口祠基一镇,又头班门面空基,又三班瓦祠一重后有花地一面,塘一口,又同治三年张克修裔因兵灾公租全毁,概捐足钱壹百串以济急需。

▲南河义渡的"基金"

▲南河义渡的"基金"罗一龙去世后,邑人分别在跃龙门和云路口两地建罗公祠纪念他。后两祠均被水毁,只重修了云路口祠堂。因此祠堂常常被水淹,同治十一年(1872),邑人杨春秀、举人李树声募银二十两将临河低处的罗公祠迁至地势较高的现址。

罗公祠(俗称义渡祠)是浠水义渡文化的重要遗迹。在云路口老街的改造升级中,青云社区和当地群众对罗公祠进行了修缮整理,挖掘传承义渡文化,大力弘扬“大义”“大爱”“大美”“大公”的“义渡”精神!